江戸切子

江戸切子の歴史

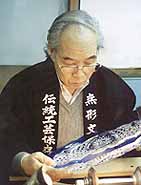

| 古くはガラスのことを瑠璃(るり)と呼んでいましたが、江戸時代には、びいどろ、ギヤマンとも呼ばれるようになりました。 びいどろはガラスを意味するポルトガル語で、江戸初期に舶来ガラス器と共に日本に入ってきたと思われ、普通の吹きガラスを指していました。 一方、ギヤマンは元々オランダ語でダイヤモンドを意味していました。 それが江戸時代後期には、ガラス器、中でもカットやダイヤモンド・ポイント彫りを施したガラスを呼ぶようになりました。 江戸時代後期1834年(天保5年)に江戸大伝馬町でビードロ屋を営む加賀屋久兵衛による切子細工が始まりといわれる江戸切子。 現在につながる精巧なカット技法が継承されたのは1873年(明治6年)官営の品川硝子が設立され、1881年(明治14年)には切子(カット) 指導者として英国人エマヌエル・ホープトマン氏を招き、数名の日本人がその指導を受けました。その中には大橋徳松がおりました。 弊社の創業者である堀口市雄(初代秀石)はその直系に当たります。 |  ニ代目“秀石”須田富雄 |

江戸切子の名称

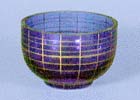

町民文化の中で育まれた江戸切子は江戸時代の面影を強くとどめた意匠や技法に優れたものが多く、現代に至るまで切子職人たちによって受け継がれております。

当時よく使われた切子文様およびその文様を施したガラス器を総称して「江戸切子」と呼んでいました。

現在では、一定の条件(1.ガラスである 2.手作業 3.主に回転道具を使用 4.指定された区域(江東区を中心とした関東一円)で生産)に基づき作成された切子製品を『江戸切子』としております。

当時よく使われた切子文様およびその文様を施したガラス器を総称して「江戸切子」と呼んでいました。

現在では、一定の条件(1.ガラスである 2.手作業 3.主に回転道具を使用 4.指定された区域(江東区を中心とした関東一円)で生産)に基づき作成された切子製品を『江戸切子』としております。

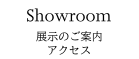

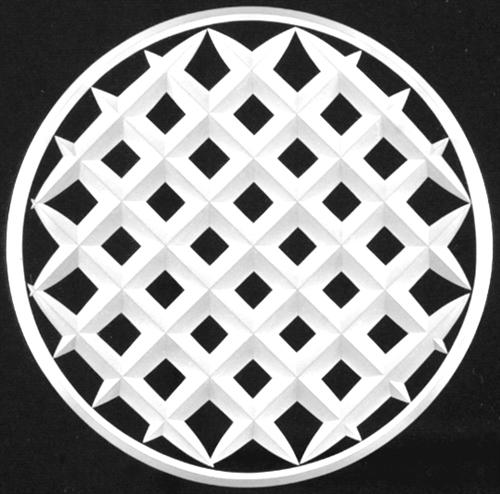

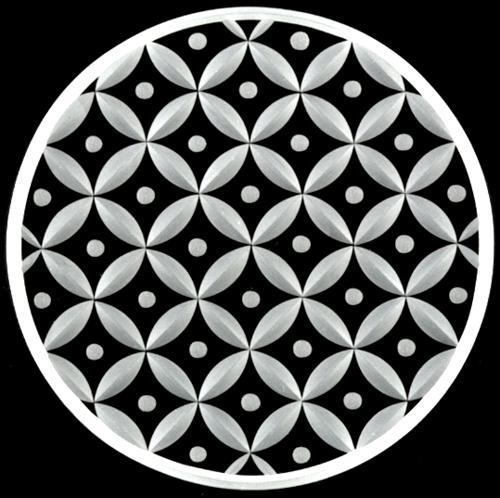

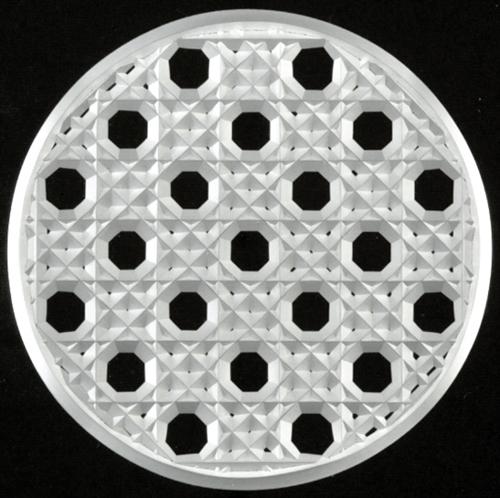

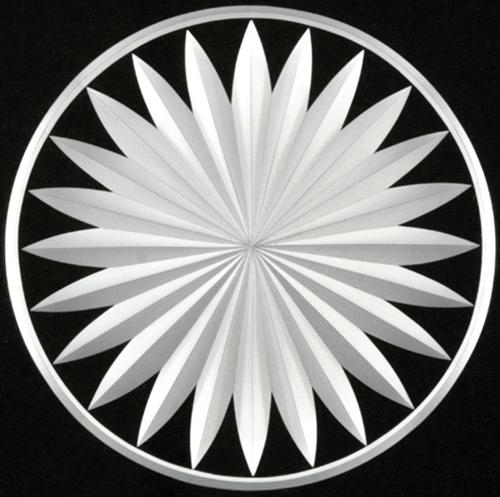

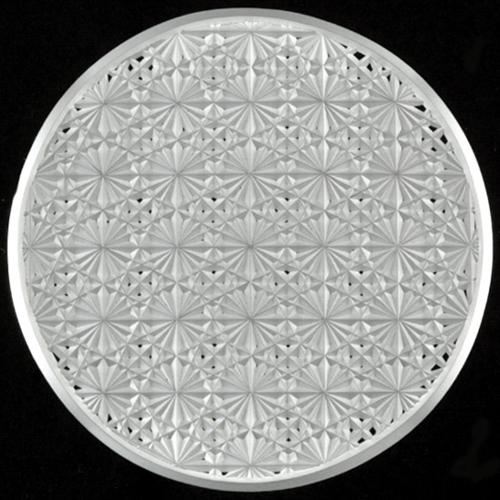

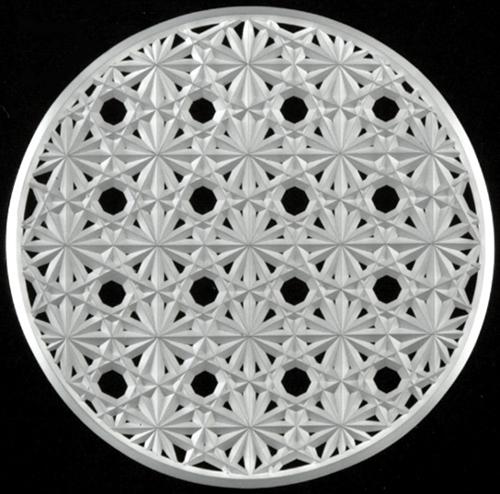

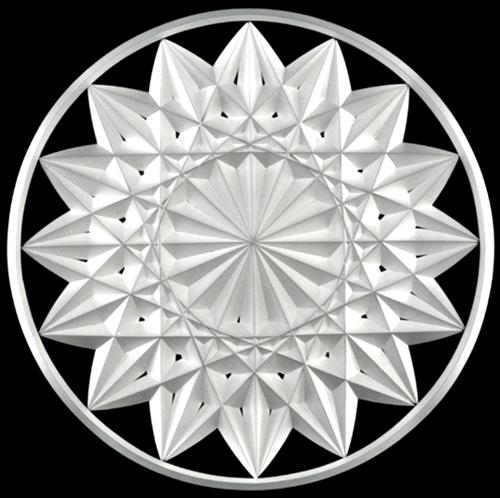

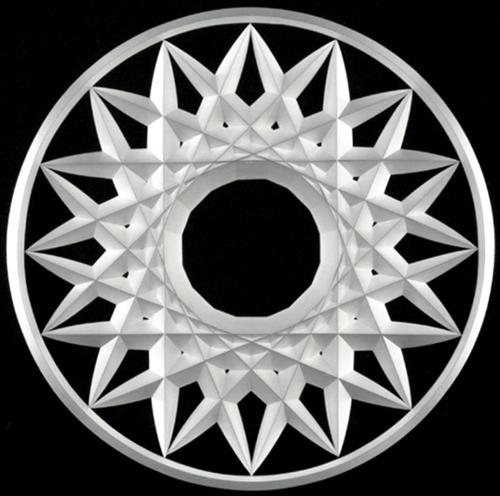

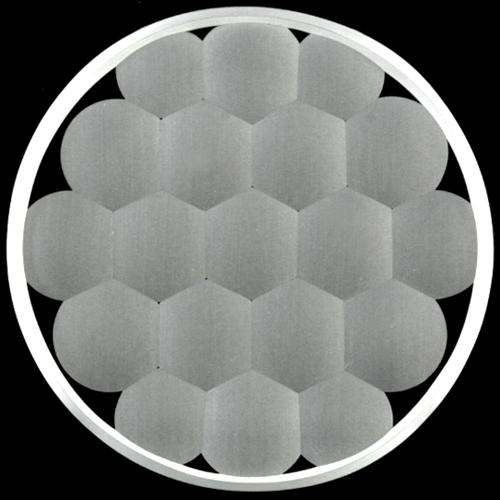

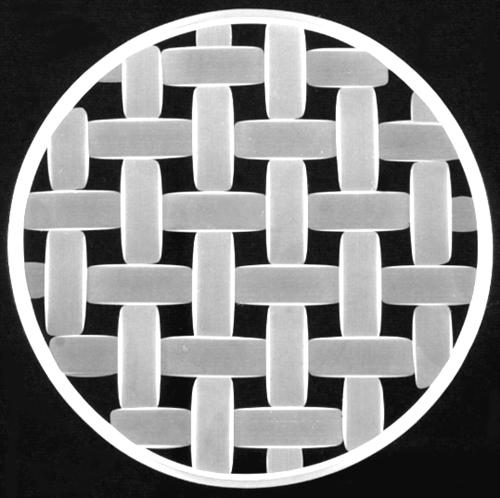

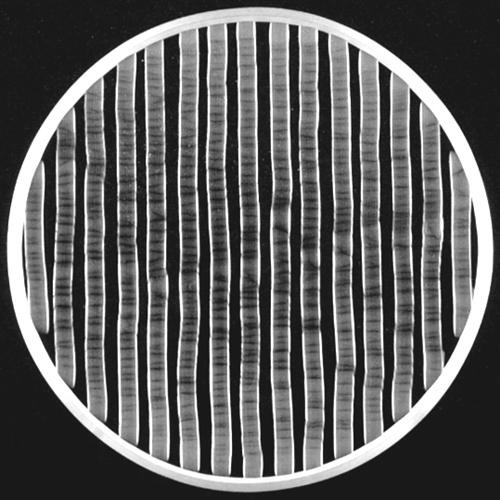

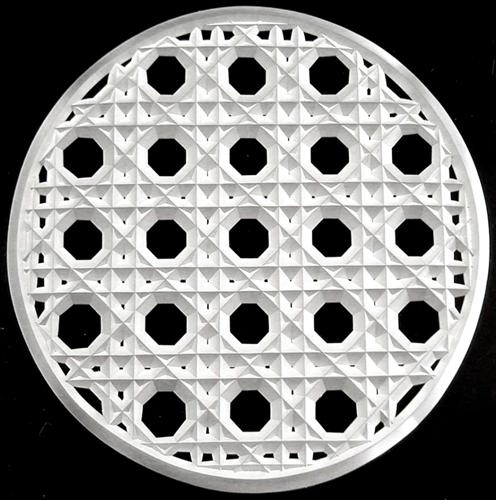

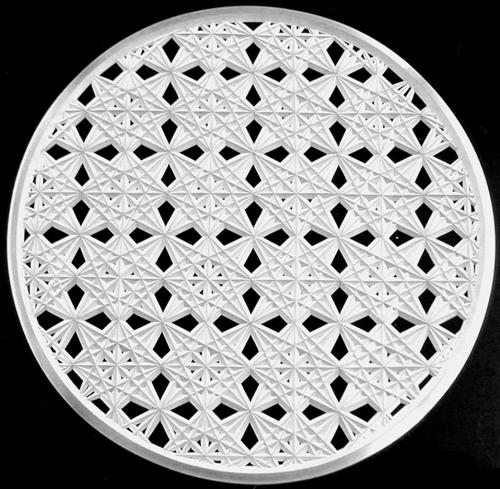

江戸切子の代表的文様

江戸切子の製作工程

江戸切子の製作行程は、おおよそ次の5段階に分かれます。

工程1 割出し(わりだし)デザイン・基本設計に基づき、ガラスの表面に、カット(切子)の基準となる線・点をマーカーで描きます。 |  |

工程2 粗摺(あらずり)基本となる模様を大まかに削り出します。 |  |

工程3 三番掛け(さんばんがけ)細かい文様を削り出します。 |  |

工程4 石掛(いしかけ)工程2、3で削り出した粗い面を細かく滑らかにする作業で仕上げの前工程になります。 |

工程5 磨き(みがき)工程4の削り出された不透明な面をさらに細かく磨き上げ、ガラス本来の透明な輝きを出す最終仕上げの工程です。磨き工程には木盤と磨き粉(細かいセリウム粉末など)による伝統的な木盤磨きと、酸をベースにした混酸による酸磨(さんま)・ くすり磨きがあります。 |  |

江戸切子のお取り扱いと修理について

■お取り扱いについて

◆ご使用時

・ガラス同士をぶつけないでください。キズや破損の原因となります。

・電子レンジ、オーブンのご使用は、破損の原因となりますのでご遠慮ください。

◆洗う

・30~40℃のお湯に中性洗剤を薄めに溶かし、柔らかいスポンジや布で1個ずつ洗います。

・食器洗浄機のご使用は、破損の原因となりますのでご遠慮ください。

・脚の細いステムウェアは脚に力がかかると破損する恐れがありますのでご注意ください。

◆汚れ落とし

・カット部分の汚れは、柔らかい歯ブラシなどを使用し洗います。

・しつこい汚れは塩と酢を合わせ、柔らかい布につけてこすり落とします。

◆乾燥

・布巾を敷いた上に、ガラス器を伏せて水をきり、乾いた布で拭きます。

◆収納

・重ね置き可能なスタックタイプを除き、重ねないでください。

・重ねる場合は、間に柔らかい紙や布などを挟んでキズを防いでください。

・タンブラー類が重なり外れない場合、外側のグラスをお湯につけ、ゆっくり回して外します。

・長時間収納する場合は2~3ヶ月に一度洗浄して自然に付着する汚れを落としてください。

・透明なガラス製品は、日なたに長時間置かないでください。

■修理について

欠けやキズ、破損等の修理を自社製品のみ有料にて承っております。

破損状態を確認後、修理可能な場合、修理期間・修理費等をご連絡させていただきます。

※修理期間・修理費はキズの程度により異なります

※お品物を直送いただく場合は、誠に申し訳ございませんが送料はお客様のご負担でお願いいたします

修理のご相談はお問い合せフォームよりお願いいたします。

◆ご使用時

・ガラス同士をぶつけないでください。キズや破損の原因となります。

・電子レンジ、オーブンのご使用は、破損の原因となりますのでご遠慮ください。

◆洗う

・30~40℃のお湯に中性洗剤を薄めに溶かし、柔らかいスポンジや布で1個ずつ洗います。

・食器洗浄機のご使用は、破損の原因となりますのでご遠慮ください。

・脚の細いステムウェアは脚に力がかかると破損する恐れがありますのでご注意ください。

◆汚れ落とし

・カット部分の汚れは、柔らかい歯ブラシなどを使用し洗います。

・しつこい汚れは塩と酢を合わせ、柔らかい布につけてこすり落とします。

◆乾燥

・布巾を敷いた上に、ガラス器を伏せて水をきり、乾いた布で拭きます。

◆収納

・重ね置き可能なスタックタイプを除き、重ねないでください。

・重ねる場合は、間に柔らかい紙や布などを挟んでキズを防いでください。

・タンブラー類が重なり外れない場合、外側のグラスをお湯につけ、ゆっくり回して外します。

・長時間収納する場合は2~3ヶ月に一度洗浄して自然に付着する汚れを落としてください。

・透明なガラス製品は、日なたに長時間置かないでください。

■修理について

欠けやキズ、破損等の修理を自社製品のみ有料にて承っております。

破損状態を確認後、修理可能な場合、修理期間・修理費等をご連絡させていただきます。

※修理期間・修理費はキズの程度により異なります

※お品物を直送いただく場合は、誠に申し訳ございませんが送料はお客様のご負担でお願いいたします

修理のご相談はお問い合せフォームよりお願いいたします。